高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアルの岐阜県下における普及啓発事業

| 1.普及事業の名称 |

高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアルの岐阜県下における普及啓発事業 |

2.事業の概要

(実施期間/会場/講師等) |

第1回 実施期間:平成27年7月25日PM1:00~5:00

会場:岐阜県大垣市上石津町公民館及び金甚劇場

講師:斎藤幸雄(斎藤建築構造研究室)

向坊恭介(元立命館大学理工学部助教)

中治弘行(鳥取環境大学順教授)

テーマ:耐震性能評価と耐震補強設計の概略

金甚劇場の特徴と耐震診断・補強方法の基本方針

第2回 実施期間:平成27年8月29日 PM1:00~5:15

30日 AM10:00~PM3:30

会場:高山市まちの博物館及び高山市煥章館

講師:斎藤幸雄(斎藤建築構造研究室)

須田 達(金沢工業大学建築学部講師)

井口 泉(高山建築組合技術部長)

テーマ:高山市伝統構法木造建築物の見学及び構造特徴の解説

耐震性能評価法(耐震診断法と耐震補強設計法)

マニュアル掲載の事例の解説

第3回 実施期間:平成27年10月12日PM1:30~4:45

会場:中津川加子母公民館及び加子母明治座

講師:斎藤幸雄(斎藤建築構造研究室)

内木哲朗(中津川加子母総合事務所 所長)

佐野智哉(名古屋工業大学 院生)

テーマ:明治座耐震改修(診断と補強計画)の概要と完成見学会

第4回 実施期間:平成27年11月29日PM1:00~4:30

会場:大垣市内大垣ガスほのりんプラザ

講師:斎藤幸雄(斎藤建築構造研究室)

中治弘行(鳥取環境大学順教授)

車戸真樹(車戸設計)

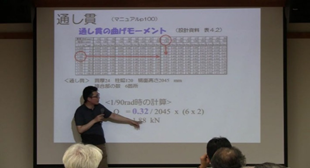

テーマ:近似応答計算(1質点系)の要点

土塗り壁の耐震性能

近似応答計算シートの解説 |

3.事業の成果・効果

(対象者/参加者数/成果物等) |

事業の成果

計4回にわたり高山市伝統伝統構法木造建築物耐震化マニュアルの内容を理解して頂く為の勉強会を実施しました。今回は大垣市上石津町に明治30年代に建てられた「金甚劇場」の保存計画と、平成27年度に竣工した中津川市加子母明治座の耐震改修工事をカリキュラムに加えることにより、より実践的な勉強会になったと思います。参加者の多くは地域内に伝建地区を抱えていたり、伝統木造家屋の保全を考えておられる方がほとんどで、今後、近似応答計算を用いた方法で耐震診断・補強を行いたいという意見が多かったです。終了後に取りましたアンケート結果(19名記入)を添付します。

効果

対象者:岐阜県建築士会会員及び、伝統伝統構法木造建築物に興味のある方

参加人数:第1回-33名 第2回(1日目)-35人 (2日目)-33人 第4回-27人

成果物: 高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアル(PDF:12,769KB) 高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアル(PDF:12,769KB) |

7月25日(金甚劇場)

7月25日(金甚劇場)

参考資料(PDF:7,235KB)

参考資料(PDF:7,235KB)

8月29日(高山会場・斎藤先生)

8月30日(高山会場・須田先生)

参考資料(PDF:1,883KB)

参考資料(PDF:1,883KB)

参考資料(PDF:919KB)

参考資料(PDF:919KB)

10月12日(加子母明治座)

10月12日(加子母公民館・斎藤先生)

参考資料(PDF:5,637KB)

参考資料(PDF:5,637KB)

11月29日(大垣ガスほのりんプラザ・斉藤先生)

11月29日(大垣ガスほのりんプラザ・車戸先生)

11月29日(大垣ガスほのりんプラザ・中治先生)

参考資料(PDF:2,050KB)

参考資料(PDF:2,050KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ